- TOP

- サワイオンコロジー

- 日常生活のアドバイス

- 口内炎:ケア・食事(vol.5)

がんの化学療法を受ける患者さんの多くが口内炎(口腔粘膜炎)によって、日常生活を送ることに不具合を感じています。痛みにより食事がとりにくくなり、十分な栄養が摂取できないだけでなく、ひどい口内炎から細菌が侵入すると感染症を引き起こす恐れがあります。治療中であっても患者さんが食べる楽しみを失わないよう、口腔ケアの方法やとりやすい食事をご紹介します。

口腔外科 部長/がんセンター がん口腔機能管理部長

口内炎の主な原因

抗がん剤の副作用

抗がん剤によって発生した活性酸素などが体内から口の粘膜を傷つけるために起こるといわれています。化学療法が続いている間はできるだけ悪化しないようにケアすることが大切です。化学療法が終われば、口の粘膜が修復され、まもなく口内炎も治ります。

放射線の照射

頭頸部がんで口腔・咽頭へ放射線照射がある場合は、口内炎はひどくなることがあります。

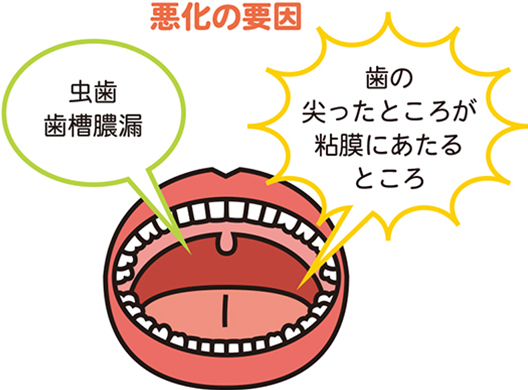

歯のかたち、歯並び

口内炎は、常に歯が触れる唇の内側や頬の粘膜にできやすい傾向があります。歯並びが悪くて歯が特定の場所を刺激していたり、歯の尖ったところが粘膜にあたっていたりすると、そこにできます。また、入れ歯が合わないところや、クラスプ(ひっかける金属)が当たっているところからも発生します。虫歯や歯槽膿漏があると悪化しやすくなります。

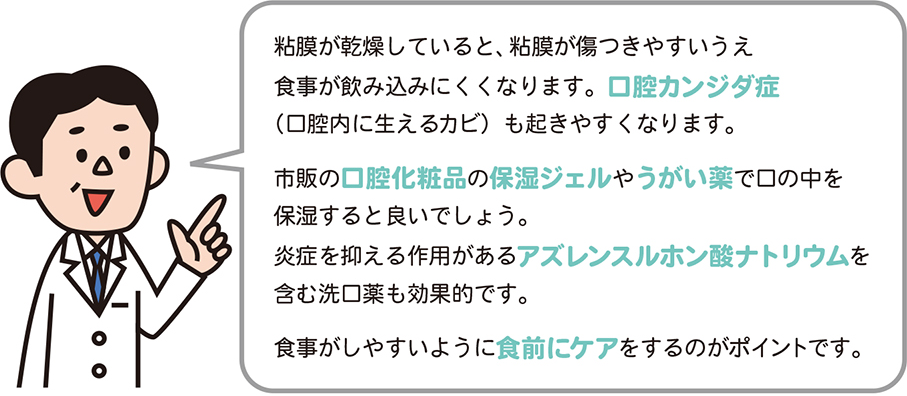

ドライマウス

口腔内の乾燥により粘膜の滑りが悪くなるため、食べ物の飲み込みが悪くなり、経口摂取しにくくなります。栄養不良からも口内炎が発症したり、悪化しやすくなります。

口内炎を起こしやすい薬と発症時期

口内炎を起こしやすい

口内炎を起こしやすい

抗がん剤の例

- プラチナ製剤(シスプラチン、カルボプラチンなど)

- タキサン系の抗がん剤(ドセタキセル、パクリタキセルなど)

- 分子標的薬(ベバシズマブなど)

- フッ化ピリミジン製剤(S-1など)

上記のほかにも口内炎を起こすものがあります。同じ薬を使っても口内炎ができない方もいます。口内炎のひどさ(炎症度)も治療により、個人により異なります。

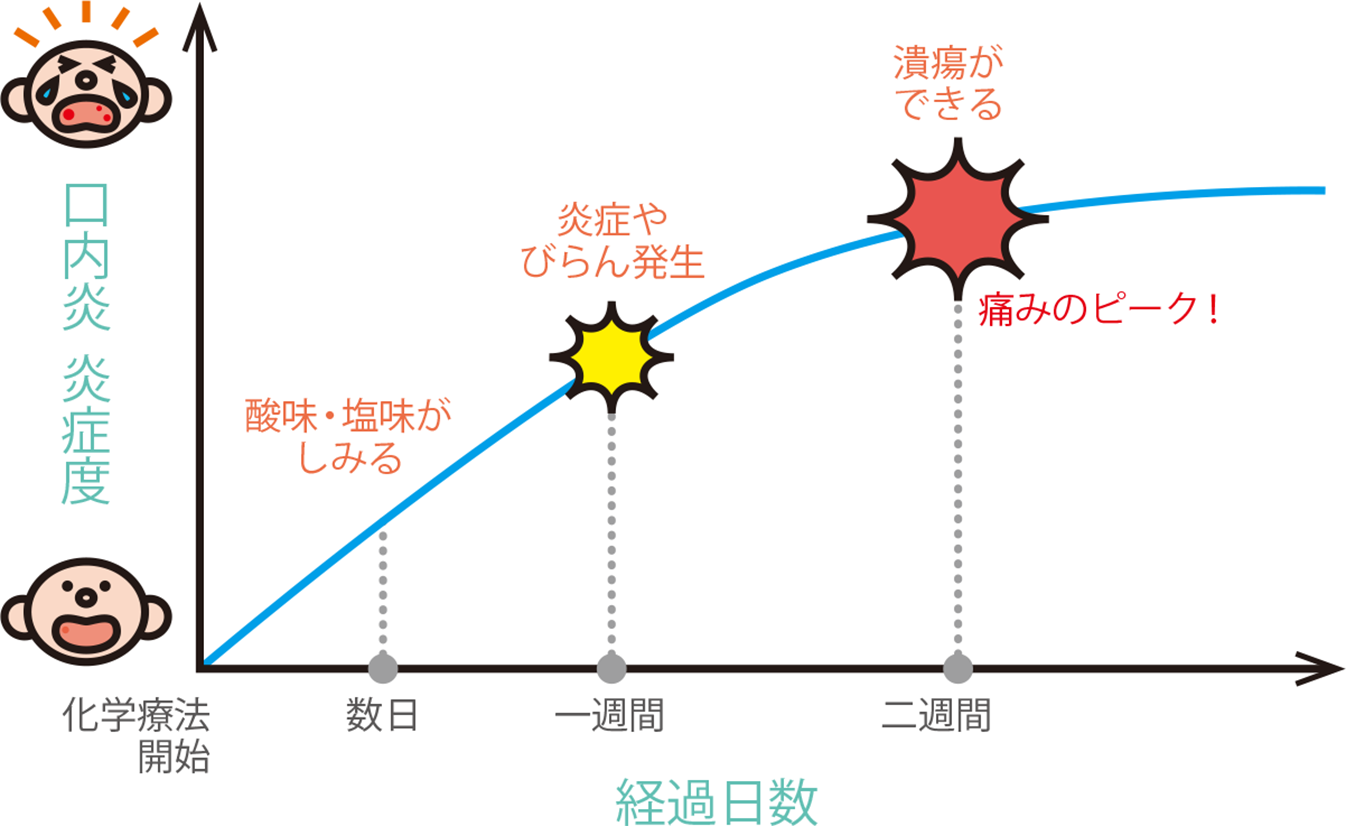

抗がん剤の投与が始まって数日で口の粘膜が赤くなり、酸味や塩味がしみるようになります。1週間ほどで炎症やびらんが起き、2週間ほどで潰瘍ができると痛みはピークに達し、ひどい場合は口から食事がとりにくくなります。潰瘍ができるころに、抗がん剤の作用で免疫機能が低下する(骨髄抑制)時期が重なると、潰瘍から口の中の細菌が入り込み、全身の感染症を起こすこともあります。

日常生活の工夫

なによりも口の中を清潔に保つことが大切です。

- 歯ブラシ:ヘッドがコンパクトで、毛は細く柔らかめ、毛先がまっすぐ揃ったものを選ぶと良いでしょう。

音波歯ブラシ、電動歯ブラシは振動回数が多いのでおすすめです。

やさしく、丁寧にブラッシングしてください。力を入れてはいけません。 - 歯間ブラシ:自分に合う幅の歯間ブラシで歯垢を取り除きましょう。

- 舌ブラシ:舌苔を取り除く習慣をつけましょう。

痛みで歯ブラシが使えないときは・・・

スポンジブラシなどで優しく汚れをぬぐうようにしましょう。

適切なケアをすれば口の中の細菌をかなり減少させることができます。

粘膜炎がおこる時期より前に実践することが大切です。

痛くなると、あまりケアをできなくなってしまうからです。

※口腔カンジダ症とは・・・?

カビによる口腔内の感染症です。痛みを感じたり、白い苔のようなものが現れたりします。

食事の工夫

口内炎の程度やできた場所により痛みや感じ方、食べられるものも異なります。ご自身の症状に合わせて調整し、少しでも食べやすい食事をとりましょう。

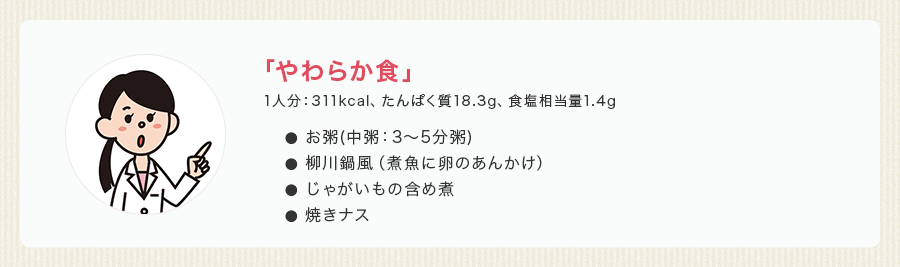

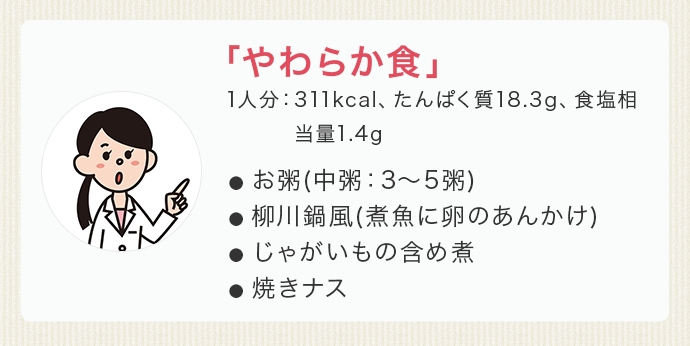

「やわらかい」

あまり咀嚼(そしゃく)を必要としないものが食べやすいです。唐揚げや生野菜のような硬くバリバリしているものや口の中でバラけてまとまらないものは傷にあたり、痛みを増強させます。

「酸味や塩分は控えめで薄味」

酸味や塩味、味の濃いものはひどくしみます。香辛料も刺激となります。

「熱すぎず冷たすぎない」

熱すぎるもの・冷たすぎるものは刺激となり食べにくくなります。

「のどごしがよい」

麺類などつるっと飲み込める、のどごしがよいものが食べやすいでしょう。

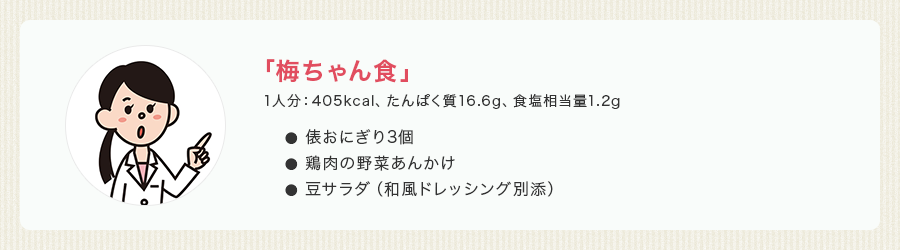

口内炎があるときのおすすめレシピ

口内炎のでき始めのころは、粘膜を刺激しないように、普通の食事をやわらかく薄味にしたような低刺激の献立が良いでしょう。濃い味つけにせず、しょう油やドレッシングなどで食べるときに調整します。

唾液が減って飲み込みづらいときは汁物などの水分をつけましょう。抗がん剤の影響で吐き気がある場合は、ニオイの強い料理は避けた方が食べやすいです。

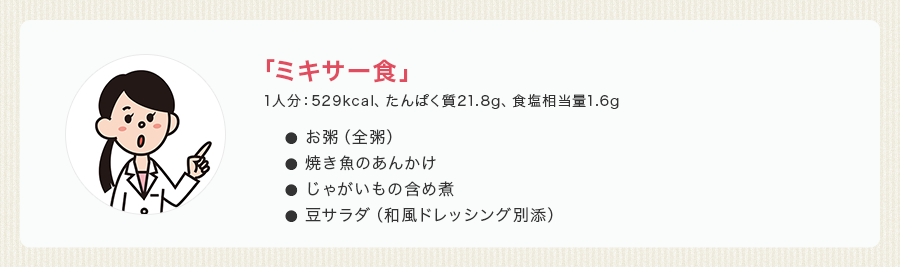

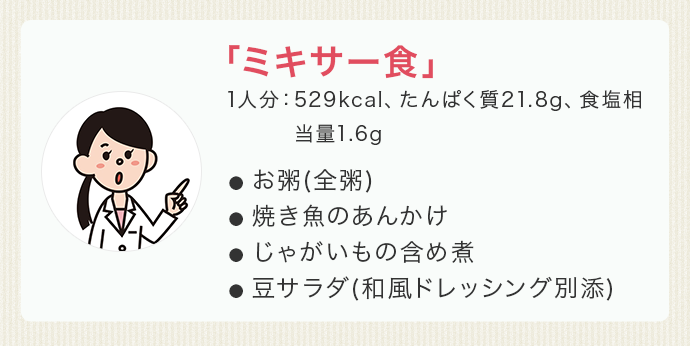

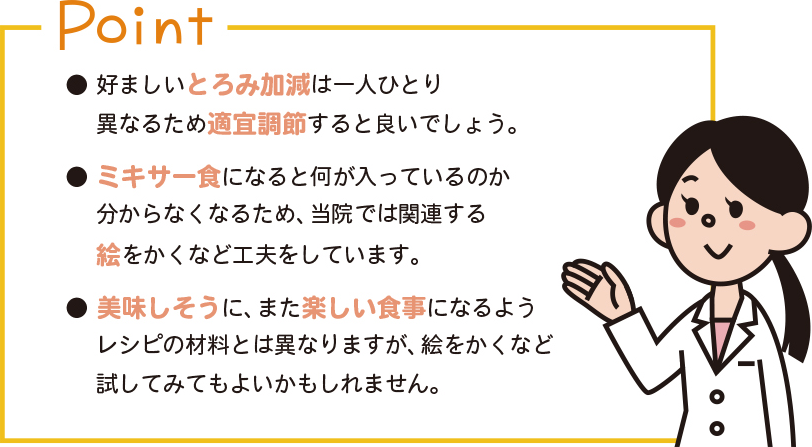

ものを食べると痛むようになったら、舌でつぶせるやわらかさの献立にすると食べやすいでしょう。

食材をやわらかく調理し、揚げ物など硬い料理は避けます。あんかけなどにすると口の中でまとまりやすく、飲み込みやすいのでおすすめです。