M先生は今年の9月に60回目の誕生日を迎える。都市部のA市でテナントビルに診療所を開業して、今年4月には開業4周年を迎えた。外科医であるM先生は開業前には幾つかの民間病院で外科部長や副院長等の要職を歴任。熟練した外科医として病院退職までの間は、連日相当数のオペをこなしていた。しかし、診療所開業後は当初の理想とはかけ離れた現実に直面し、試行錯誤を重ねる毎日だ。

病院勤務を辞めて開業する決心をしたのは、55歳を過ぎて若い時のようなパフォーマンスが望めなくなってきたこと。開業前に勤務していた医療法人立の民間病院で理事長が二代目に代替わりし組織全体の若返りが必要だったこと。更にDPCの導入等で経営の効率化が求められ、高齢患者に対しても早期退院が要求され、一人ひとりの患者に寄り添った入院医療が行えなくなってきたこと等、新規開業は様々な理由が錯綜しての決断だった。勤務先の先代理事長とは長年、良好な信頼関係を築き、代替わり後も外科部長として二代目理事長をサポートして欲しいと要望されたが、開業意志の方が勝った。M先生は都市部の出身で高校卒業までを地元で生活し、大学は地方国立医大出身。10歳年下の夫人がA市近くの出身というだけで、全く“地の利のない”落下傘開業だった。夫人はベテラン看護師であり、6年間訪問看護ステーションでの勤務経験がある。

M先生は「外科医としての専門性をより発揮できる施設にすべき」との周囲のアドバイスを受けて、最初から医療法人を設立し、無床の小規模診療所ではあるが開業時にはPTを1名採用して、リハビリテーション機器の導入とスペースを確保。更に夫人を看護師長にして訪問看護ステーションを併設し、夫人の友人である看護師3名を採用した。そして訪問看護ステーションと連携して、午前中の外来診療が終了すると、午後からは往診・訪問診療を行う体制を整えた。在宅療養支援診療所の届出も行った。

外科・内科が主体の外来診療と在宅医療、更にリハビリを三本の柱に、最初から少し欲張って多機能型のクリニックを目指したのだ。外科医として腕を磨いてきたM先生にすれば、他の内科系の診療所とは、差別化したいとの思いもあったのだろう。しかし、診療所や中小病院の過密した都市部のマーケットでは、当初から外来患者の確保には苦労した。最初の1年間は外来受診患者数が伸びず、1日一桁という日が続いた。1年後には外来診療日をウィークデイの週3日だけに縮小。在宅医療を主体とした展開へと移行ぜざるを得なくなった。外来患者も高齢者が大半で本格的なリハビリのニーズは決して高くはない。M先生が想定していた若いスポーツ外傷の患者等は、高機能の大病院へと流れていく。仕事の少ないPTは開業半年後に退職し、M先生が意欲を燃やしていたリハビリも撤退せざるを得ない状況に追い込まれた。要するに多機能化が裏目に出たのだ。現状の医業収益に比較すると、設備投資やテナントの家賃、人件費等のコスト負担は重かった。

ただ3年間、地域に根づいた在宅医療・訪問看護に取り組んできた結果、在宅患者は徐々に増加傾向で推移している。M先生は更なる外来患者数の伸びが期待出来ない以上、週3日の外来診療を1日だけに縮小し、殆ど在宅医療・訪問看護に特化した診療所にすることを現在検討している。「選択と集中」に踏み込まなければ、経営的にはどうにもならない状況に追い込まれたからだ。「この地域では高齢化の進展で、在宅医療・訪問看護のニーズは増えているものの外来患者の伸びは殆ど期待出来ない。新設された“在宅医療専門診療所”のハードルは高いが、そこに活路を求めて、届出に向けて努力していくつもりだ」とM先生は話す。

在宅医療を新しいマーケットと捉える「新規参入組」

開業4年目になるM先生の悲痛な叫びを紹介したが、これは筆者が取材した事例でフィクションではない。M先生の診療所は実際に在宅医療の顧客として幾つかの特定施設や特養ホーム入居者等の訪問診療先を確保しているが、今改定では2つの医学総合管理料に関して、「単一建物診療患者数が多く、軽症者が多く」なる程、大幅に減額される。M先生がどのような在宅患者を対象にしていたのかは定かでないが、前述のような患者が多くを占めると、更なる大打撃を蒙ることになる。

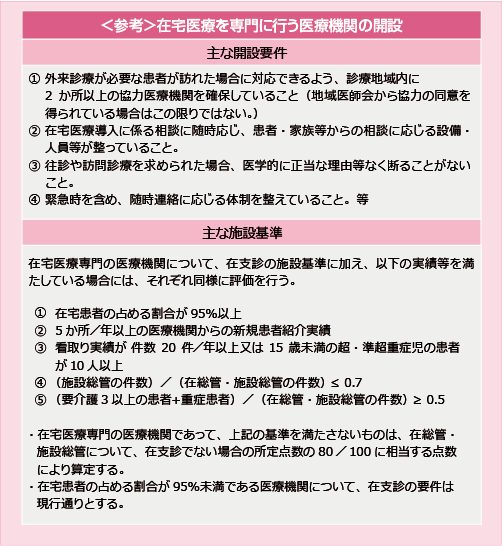

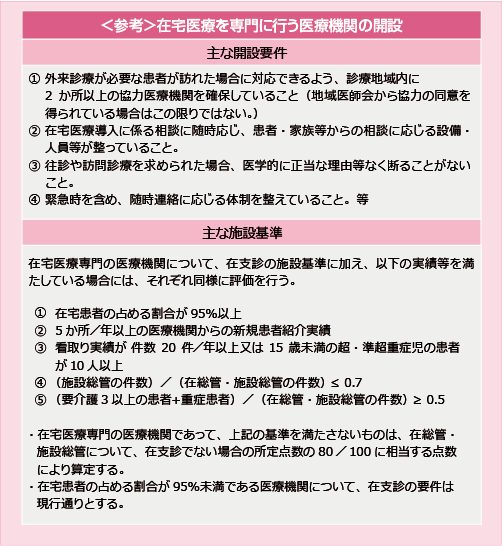

さてM先生が活路を見出そうとしている「在宅医療専門診療所」。(以下では「在専診」と略)今改定では新たに点数が付いたわけではなく、従来の在宅療養支援診療所(在支診)に新たな開設要件と施設基準が加わり、今後どのような診療報酬設計が行なわれるのかは未知数だ。M先生が期待しているのも、W改定となる2018年度とそれ以降の改定で、在専診に対して各種点数の引き上げと、多くの新設加算が設定される可能性が高いと想定されるからだ。

施設基準として「機能強化型」在宅療養支援診療所の要件を満たしていることに加えて重要なポイントは、「在宅医療の患者が全体の95%以上を占める」ことや「過去1年間の在宅看取り実績20件以上または、重症小児の総合的な医学管理10件以上」、在医総管・施医総管算定患者のうち「要介護3以上または、“別に定める状態”患者が5割以上」、「施設に入居している患者が7割以下」等、かなりハードルが高い。

これらの基準を全て満たしていなければ、「在医総管」と「施医総管」は当該点数の8割の点数でしか算定出来ない。要するに20%の減額だ。

それでは、どのような診療所が届出するのだろうか?

法令で規定されていた訳ではないが、従来から外来は行わずに往診・訪問診療に特化したクリニックは(数は定かではないが)存在した。中には開業時から明確なミッションを持ち、かかりつけ医と連携して「質の高い」在宅医療を実践してきた先生方も少なくはない。

しかし、一方ではM先生のように“落下傘開業”等で外来患者を確保することが困難になり、在宅医療に活路を見出そうとする先生方もいる。こうした傾向は、都市部だけに留まらない。地方では少子高齢化・人口減少の波が既に押し寄せており、今後のマーケット縮小は避けられず、高齢患者を対象にした在宅医療なしに生き残れない状況にもなっている。

厳しい環境下で、当初から介護施設等との連携を前提に在宅医療を新しいマーケットとして捉え、開業する“新規参入組”の先生方は、非医師会員が多かったことも指摘しておきたい。その点では開設要件の中にある「外来診療が必要な患者が訪れた場合に対応出来るよう地域医師会から協力の同意を得ている」との文言は意味深だ。明確に書かれてはいないが、在専診も地域医師会に加入し、医師会の下で「質の担保」が必要との意味に読み取れてしまう。

届け出し易いのは在宅医療を本院と機能分化するサテライト型

これらの現状を認識した上で、従来から存在する在支診で「看取り件数20件以上、重症小児の総合的な医学管理10件以上」等の厳しい要件をクリア出来る施設は、そう多くはないと想定される。全国的に「在宅医療のパイオニア」として知られる開業医の先生方は、在宅医療と並行して外来診療にも力を注いできたドクターが多く、「外来患者の割合が5%」というケースは限られる。昔から在宅医療を実践してきたパイオニアだけでなく、“新規参入組”も含めて、“縛り”が多いだけで報酬が保証されているわけでもない在専診になるメリットは、現状では乏しいようにも思う。

M先生のような外来受診増が期待出来ないケースは別として、外来患者数が安定しているのに敢えて、外来診療を縮小し在宅医療に特化するようなクリニックが存在するとは、とても考え難い。

想定できるのは、医師が2名以上勤務し、外来と在宅を分離し、2つ(または2つ以上)の診療所を経営するケース。在宅医療に特化した診療所の近くに訪問看護ステーションや居宅介護・デイサービス事業所、介護施設等を整備して、外来診療のクリニックと機能分化して、医療法人で運営する開業形態は各地に見られる。

もう一つは、地域に密着した病院が在宅医療を本体と分離して、「在宅医療専門診療所」を開設するケースは想定だ。病院が在宅に特化したクリニックをサテライトとして運営する業態は前例があり、本院と連携し機能分化すれば外来を5%以下にすることは難しくない。看取り実績や重症者割合等も調整し易いだろう。

厚生労働省は今後の高齢者人口の増加により、現状の「かかりつけ医」だけでは在宅医療を支え切れないことから、「かかりつけ医」を補完する役割として、在専診の制度化に踏み切ったのではないだろうか。2025年までの診療報酬改定で、どのような要件緩和や加算等によって政策誘導していくのか注目したい。

(医療ジャーナリスト 冨井 淑夫 / 編集:株式会社日本経営エスディサポート)

本資料の内容に関する一切の責任は日本経営グループの株式会社日本経営エスディサポートに帰属します。また、この資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社日本経営エスディサポートに所属しており、電子的又は機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ無断で複製または転送等はできません。使用するデータ及び表現等の欠落、誤謬等につきましてはその責めを負いかねます。なお、内容につきましては、一般的な法律・税務上の取扱いを記載しており、具体的な対策の立案・実行は税理士・弁護士等の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断ください。