- TOP

- お役立ち情報

- 地域医療の実現のために

- 熊本県における糖尿病地域連携〜連携医との2人主治医制で目指す糖尿病診療のカタチ〜

地域医療の実現のために

熊本県における糖尿病地域連携

〜連携医との2人主治医制で目指す糖尿病診療のカタチ〜

熊本県糖尿病対策推進会議

-

独立行政法人 地域医療機能推進機構 熊本総合病院 糖尿病センター(糖尿病・内分泌内科) 部長

本島 寛之 先生(写真・右)

熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝内科学講座 准教授

瀬ノ口 隆文 先生(写真・左)

2005年2月、患者数が増え続ける糖尿病の対策に取り組むため、日本医師会・日本糖尿病学会・日本糖尿病協会の三者により「日本糖尿病対策推進会議」が設置された。これを受け、各都道府県に対策推進会議が設置され、都道府県単位での糖尿病対策が開始された。熊本県では、地域のかかりつけ医と糖尿病専門医が連携して糖尿病の診療にあたる「糖尿病連携医制度」を発足させ、患者さんにかかりつけ医と専門医を交互に受診してもらう「糖尿病地域連携パス(DM熊友パス)」を作成・運用するなどの特徴ある取り組みを進めてきた。熊本県における会議の設置から現在に至るまでの糖尿病対策の実際、また、2016年の熊本地震での経験について、熊本県糖尿病対策推進会議の本島寛之先生、瀬ノ口隆文先生にお話を伺った。

目次

01いち早く立ち上げられた県の糖尿病対策推進会議

瀬ノ口先生:熊本県は2005年3月に県の糖尿病対策推進会議(以下、会議)を立ち上げました。日本糖尿病対策推進会議が設置された翌月であり、全国でも早い時期の立ち上げだったのではないかと思います。

本島先生:会議の立ち上げにあたっては、熊本大学代謝内科学講座(熊本大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科)が関係団体の意見を取りまとめ、県医師会に依頼する形をとりました。これが“スムーズに進める道”だったのではないでしょうか。

瀬ノ口先生:確かに、大学が中心となって動いたことが早期に立ち上げられた理由の1つかもしれません。熊本県は一県一医大の体制であり、大学が上手にイニシアチブを発揮することで県全体がまとまりやすい環境といえます。また、糖尿病に関しては、九州のなかでも熊本大学が長年熱心に臨床・研究に取り組んできたという実績も影響したように思います。

本島先生:本来は地域糖尿病療養指導士(certified diabetes educator of local area:CDEL)などの地域に根ざした団体を中心に動けるのが理想なのでしょうが、熊本県には当時そのような団体はまだありませんでしたし、他の団体が中心となるにしてもマンパワーなどで課題がありました。その点、大学は人材が豊富で教授というリーダーもおり、関係者全体をまとめて会議を形づくっていくのに適していたと考えます。

本島 寛之 先生

02地域のかかりつけ医との糖尿病連携医制度

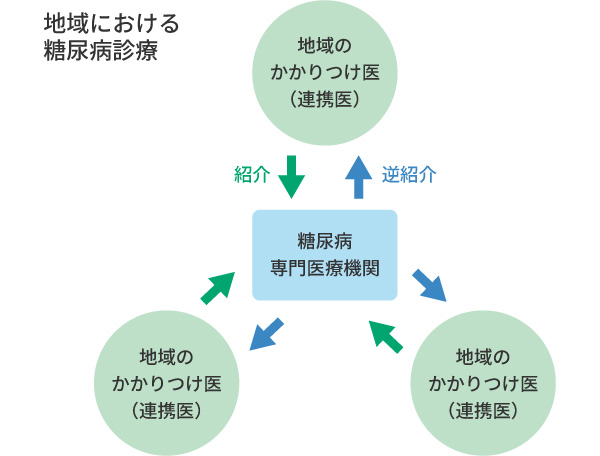

瀬ノ口先生:会議では2007年度に糖尿病連携医制度を発足させました。この制度は、地域のかかりつけ医を糖尿病診療の第一線機関と捉え、かかりつけ医と糖尿病専門医療機関が連携することで地域の診療レベルの向上を目指したものです(図1)。「連携医」となるかかりつけ医には、実際の連携に備えて、会議が主催する実務者研修会を受講してもらいます。

本島先生:連携医のシステムは、県内すべての糖尿病患者さんを専門医だけで診ることは不可能ななか、地域のかかりつけ医も糖尿病診療を適切に行える体制づくりが必要であると会議で考えた結果です。かかりつけ医が連携医として糖尿病診療に詳しくなることで、例えば、軽症で血糖コントロールが良好な患者さんは主にかかりつけ医で対応し、合併症を抱えて対応が難しい患者さんは専門医療機関に紹介して専門医ならではの治療につなげるなど、上手く連携ができる形になっていると思います。

瀬ノ口先生:連携医であるかどうかに関わらず、糖尿病診療自体が基本的に病診連携のなかで行われているのですが、連携医として制度化したことで、連携医の登録更新のたびに診療知識をアップデートしてもらう機会もできました。

本島先生:近年の糖尿病医療の進歩は目覚ましく、その診療に関わる以上は専門医でなくても新薬や最新技術などの情報を最低限知っておく必要があります。糖尿病治療を均てん化し、患者さんごとに適切な治療を適切なタイミングで提供するために、知識のアップデートは非常に重要です。

瀬ノ口先生:その他、研修会や講演会を通じて連携医と専門医が“顔の見える関係”になれることも互いの連携のしやすさに影響していると感じます。

瀬ノ口 隆文 先生

03県内共通の糖尿病地域連携パス「DM熊友パス」

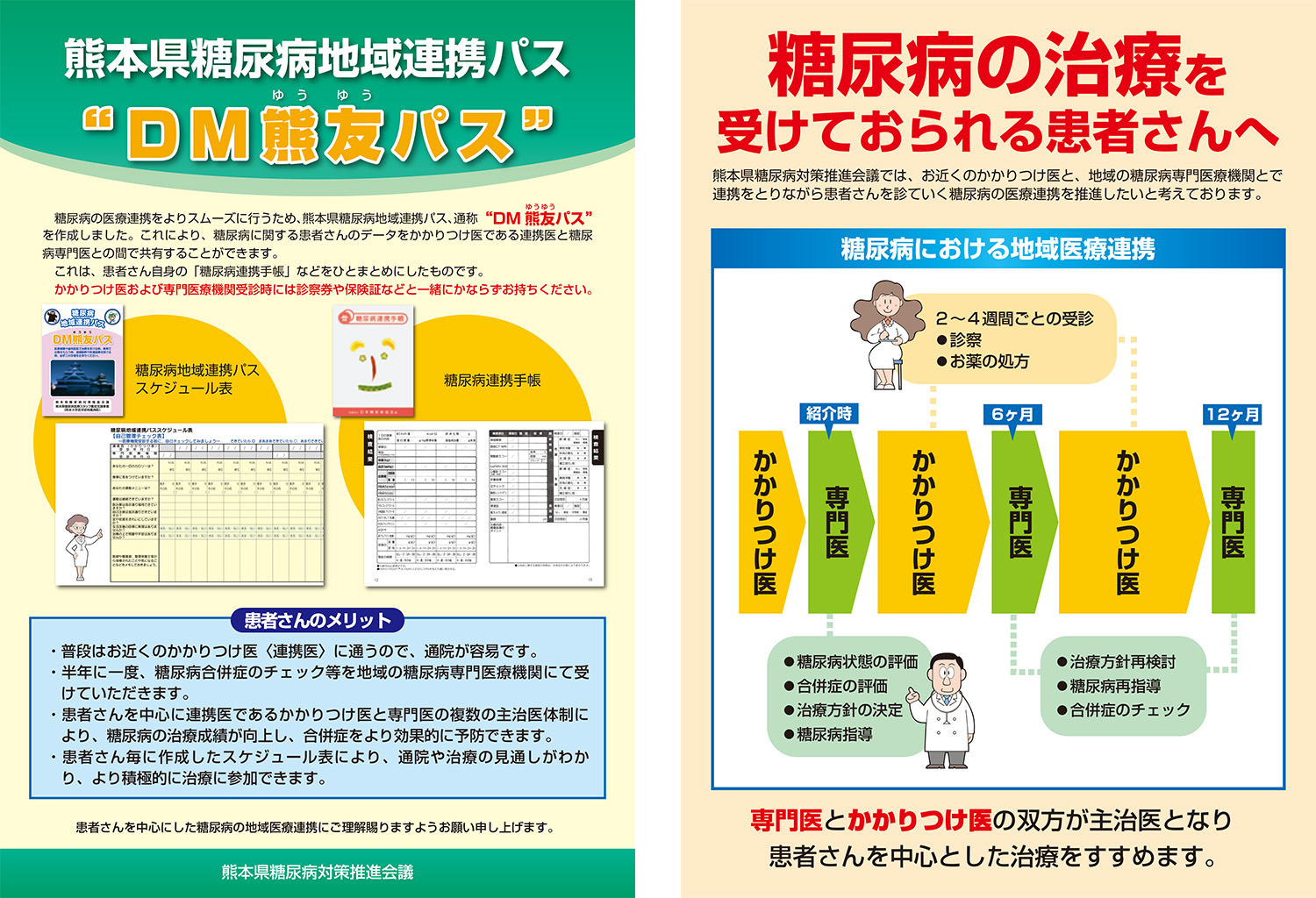

瀬ノ口先生:糖尿病の病診連携をより円滑に行うため、会議で熊本県の糖尿病地域連携パスを作成し、2010年3月から運用を開始しました。通称を「DM熊友パス」といい、連携パスのスケジュール表・自己管理チェック表と、日本糖尿病協会発行の糖尿病連携手帳をビニールカバーでひとまとめにしたものです(図2左)。患者さんに所持・持参してもらい、連携医に限らず県内の医療機関で使用しています。

本島先生:患者さんが医療機関の受診時にこのパスを見せれば、自分が糖尿病であること、そして、血糖値などの検査データや治療に関する情報を相手に伝えられるので、患者さんには内科に限らず眼科や歯科なども含めてどの医療機関へ行く場合にもパスを持参して受付で提出するようにお願いしています。また、医師だけでなく看護師や薬剤師、栄養士などからも患者さんに「DM熊友パスを見せてください」との声かけをくり返すことで、受診時はパスを持参すると何かと便利なことを患者さんが実感できるように意識しています。

瀬ノ口先生:PHR(Personal Health Record)の観点からも、患者さんが自分の糖尿病に関する情報をいつでも確認できる良いツールだと思いますので、患者さんにDM熊友パスをより便利に使ってもらえるように、パスのビニールカバーを診察券やお薬手帳なども一緒に挟み込める仕様にしています。また医療関係者に対しても、県内共通の地域連携パスとして活用してもらうために、県内の医療圏域ごとに糖尿病の勉強会などを年に1回開催して関係者への周知に努めています。

(提供:熊本県糖尿病対策推進会議)

04ポイントは2人主治医制の“循環型”連携

本島先生:DM熊友パスの連携の特徴は“半年サイクルの循環型連携”である点です。患者さんには基本的に半年に1回の頻度で専門医を受診してもらい、その間の日々の診療は地域のかかりつけ医を受診してもらいます(図2右)。つまり、専門医にて定期的に患者さんの糖尿病や合併症の状態を評価して治療を最適化し、かかりつけ医にてその後のフォローや薬の処方を行うという2人主治医制の連携サイクルです。

瀬ノ口先生:かかりつけ医と専門医の役割分担を明確にしておくのが上手く連携するポイントです。また、2人の主治医の間で話の齟齬があると患者さんの医療不信につながってしまうので、患者さんの治療に関するこれまでの情報をしっかり共有しておくことも大切です。

本島先生:これらが確実に実践できている連携体制の下であれば、糖尿病の非専門医には対応が困難と思える症例であっても患者さんの日々の治療・生活を地域で支えることが可能になります。

瀬ノ口先生:患者さんのなかには専門医療機関へのアクセスが悪い方もいますが、そのような方でも通院して治療を続けられることが糖尿病のような慢性疾患では非常に重要です。専門医に診てもらえる安心感と、近隣のかかりつけ医に診てもらえる利便性を兼ね備えたDM熊友パスは、患者さんにとっても大変メリットがある連携になっていると思われます。

本島先生:私たちは専門医として、患者さんやかかりつけ医が抱える課題をそれぞれ解決することで、双方の信頼を得て、地域におけるより良い糖尿病診療の実現につなげていきたいのです。

05糖尿病対策の理想と現実、課題とお願い

本島先生:熊本県の糖尿病対策を推し進めるためには、できるだけ多くのかかりつけ医に連携医になってもらうのが理想ですが、実際には連携医の登録数はなかなか増えていないのが現状です。

瀬ノ口先生:年によって数に変動はあり、連携医制度の発足当初は200名を超えた年もありましたが、最近は100名前後で推移しています。登録を更新して連携医を継続してくれるかかりつけ医が約100名いると考えています。継続してくれる方は、連携医を続けることで常に診療知識をアップデートできる点をメリットとして挙げています。

本島先生:逆に、連携医を継続してもらえない大きな理由としては、かかりつけ医にとって重要である経営上のメリット、つまり患者数の増加を十分に感じられないからと聞いています。ゆえに、私は最近、患者さんからの希望が特にない場合は、優先的に連携医へ紹介するようにしています。

瀬ノ口先生:確かに、開業医の経営的な視点に立った連携アプローチは今後の課題です。直接的な解決にはなりませんが、今度、連携医を対象に、自院でどのような糖尿病治療が可能か、例えばインスリン注射は可能か、インスリンは難しいがGLP-1受容体作動薬の注射なら可能かなどを調査する予定です。注射治療が必要な患者さんを受け入れることで少しでも連携医の経営上のメリットになればと思いますし、私たち専門医としてもどの連携医に何の治療をお願いできるかがわかっていると安心して患者さんを紹介できます。

また、連携医にはなっていなくても、自分で糖尿病診療を勉強し、DM熊友パスを使って専門医と連携しながら患者さんをしっかり診てくれるかかりつけ医もたくさんいます。このような熱心な先生にはぜひ連携医となってもらえるように働きかけていきたいと思いますし、患者さんの地域のかかりつけ医が連携医かに関わらず、糖尿病診療が適切に行われるように2人主治医制をより定着させていかねばなりません。

本島先生:患者さんが治療からドロップアウトしないように、紹介したつもりが実際にはその後の受診につながっておらず無治療のままとなってしまうなどの事例を如何に無くしていくかも大きな課題ですね。それから、治療に対して患者さんから十分な理解が得られず治療が困難という場合には私たち専門医をぜひ頼ってほしいです。専門医であれば、患者さんに対して、血糖コントールが十分ではない状態を続けることがいかに危険かを詳細に説明し、患者さんの考えを変えうるデータを示すことができます。特に、専門医がよく使う持続血糖モニタリング(Continuous Glucose Monitoring:CGM)は24時間の血糖変動がリアルタイムで“見える化”されるので、治療に対する患者さんの姿勢がみるみるうちに改善するのをよく経験します。治療の導入に効果的なのでぜひ専門医やCGMを上手く使ってほしいです。

06熊本地震を経験して改めて思ったこと

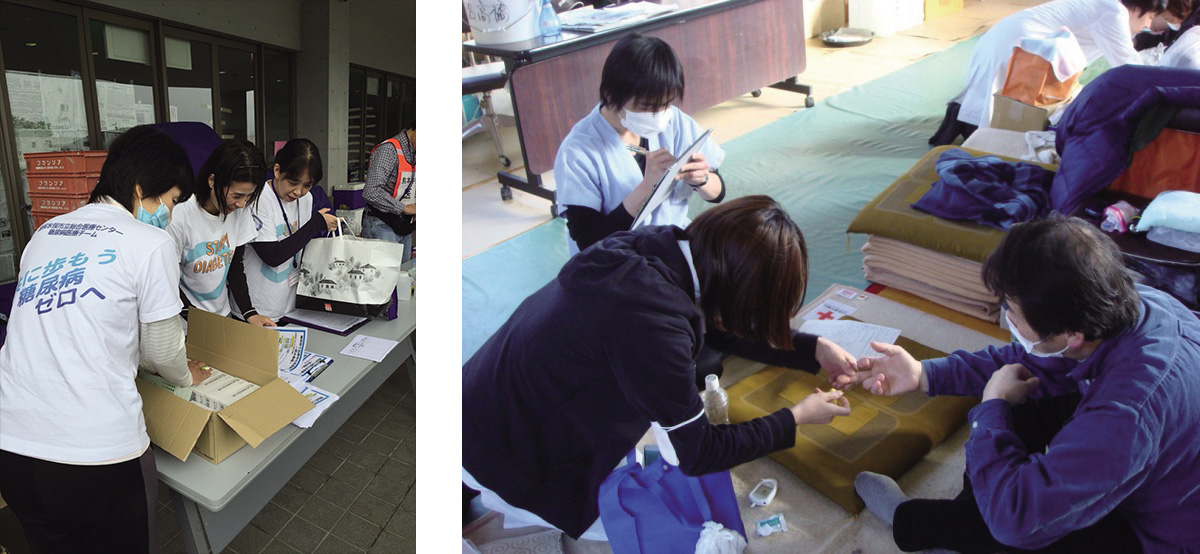

本島先生:2016年4月、熊本県は震度7の大きな地震に立て続けに襲われ、地震後には多くの県民が避難所生活を余儀なくされました。熊本大学代謝内科学講座では、週末に避難所を巡回して糖尿病に関する被災地支援を行いました(図3)。週末に限定したのは、他にもさまざまな支援が入るなかで私たちが平日まで行くと現場を混乱させてしまうのではないかと心配したからです。しかし、いざ避難所に行ってみると、先述の医療圏域ごとの糖尿病勉強会で顔なじみになっていた保健師がいる避難所ではすぐに良い関係をつくることができました。そして、次週の訪問前には、糖尿病患者さんの人数や困りごと、不足している器機などの支援に役立つ情報が先方から届きました。おかげで、避難所生活で糖尿病の足病変が悪化した患者さんを近くの外科医につなげるなどにも迅速に対応することができ、普段の会議の活動で“顔の見える関係”ができていたことの意義を感じました。

瀬ノ口先生:行政の災害対策本部に何かお願いをするときにも、会議の名であれば熊本県医師会の組織として話をもちかけることができ、動きやすかったです。おそらく、単に大学病院として動くより、話が通りやすかったと思われます。ちなみに、熊本地震の際の私たちはボランティアとしての活動だったのですが、その経験を活かして、2024年の能登半島地震の際にはJMAT(日本医師会災害医療チーム)の組織のなかで被災地に赴き、支援を行うことができました。

(提供:左;国保水俣市立総合医療センター看護部 水本千代子先生、

右;岩手医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科分野 石垣泰先生)

本島先生:また、災害時にこそ平時に適切な治療がなされているかどうかが露呈します。2011年の東日本大震災で目立ったのは、腎機能の悪い糖尿病患者さんに十分な治療ができていないケースでした。そのような患者さんが、普段の生活では低血糖にならなくても、避難所生活を送るなかで低血糖になって救急車を要請する事態に陥り、被災地の救急体制に負担をかけてしまったのです。その反省もあって、腎機能の悪い患者さんの治療が見直され、熊本地震の際には低血糖事例は大幅に減少しました。

瀬ノ口先生:東日本大震災では1型糖尿病などで絶対にインスリンが必要な患者さんにどのようにして薬を届けるかという問題もありました。いろいろなアイディアが出ましたが、そもそもインスリンが必要な患者さんには常日頃から連絡がとれる手段をつくっておくべきだということで、日本糖尿病協会がLINEのグループを作成して患者さんへ登録を呼びかけています。私たちも熊本地震を経験して、日本糖尿病学会の九州地方会で毎年のように災害に関する講演会やワークショップを行うようになりました。いかに平時に備えるかという意識は、大きな災害を経るごとに強くなったと思います。

07今後のさらなる糖尿病地域連携を目指して

本島先生:先述したCGMの登場によって、一般的に治療が難しいとされる1型糖尿病であっても良質な血糖コントロールが可能になってきました。やはり24時間体制で血糖値を把握できるメリットは大きく、私は少なくとも1型糖尿病の患者さんには積極的に導入していくべきと考えています。そのために、1型糖尿病でも専門医と協力してしっかり診られるという連携医が地域から多く出てきてくれたら嬉しいです。

瀬ノ口先生:今後は、患者さんへの情報提供においても電子化がますます求められるでしょう。熊本県には「くまもとメディカルネットワーク」という、県内の医療機関や介護関連施設などが患者さんの診療・調剤・介護に必要な情報をインターネットで共有し、医療・介護サービスに活かすシステムがあり、すでに多くの施設・患者さんにネットワークへ参加してもらっています。そこで共有される情報の一部を患者さんも閲覧できるようにすることで、将来的に電子版DM熊友パスのようにできないかという話も出ています。

また、熊本県における糖尿病対策は、冒頭で述べたような経緯もあり、これまで大学病院が中心となって取り組みを進めてきました。今回お話しした連携医制度のほかにも、専門医やCDE(糖尿病療養指導士)の養成、行政との連携、一般向けの啓発を行うNPOなど、実にさまざまな活動を行っています。現在、県内で糖尿病診療に携わるスタッフ(専門医、連携医、CDE)が育ち、地域連携の基盤は整ってきた段階だと思います。今後は、大学病院が担っていた役割を地域において中核病院がそれぞれに担い、これまでの会議の活動で育った人材に活躍の場を広げていくのが理想的ではないでしょうか。その結果、糖尿病を中心とした地域の医療・保健・福祉の連携が広がることによって、より良い地域連携の形が作られていくように思います。

(開催日:2025年7月10日 開催場所:熊本県熊本市)