- TOP

- お役立ち情報

- 地域医療の実現のために

- 倉敷地区における心不全地域連携 〜3人主治医体制によって「入院前の発見」に取り組む〜

地域医療の実現のために

倉敷地区における心不全地域連携

〜3人主治医体制によって「入院前の発見」に取り組む〜

倉敷中央病院/水島協同病院/よこやま内科・循環器内科

-

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 循環器内科 部長

川瀬 裕一 先生 (写真・中央)

倉敷医療生活協同組合 水島協同病院 副院長

吉井 健司 先生 (写真・右)

よこやま内科・循環器内科 院長

横山 聖太 先生 (写真・左)

超高齢社会を迎えた現在、高齢心不全患者が増加し喫緊の医療課題となっている。高齢心不全患者は併存症やフレイル、通院の困難さなど多様な問題を抱えていることが多く、多職種・多施設連携による診療が不可欠となる。

岡山県倉敷地区では、心不全地域連携の会を立ち上げ、地域全体で診療に当たる「3人主治医体制」の構築に取り組んできた。

心不全手帳などさまざまな連携ツールを活用しながら心不全患者の予後改善をめざし、新たな取り組みとして「入院前の発見」に挑んでいる。

長年、倉敷地区における心不全地域連携に取り組まれてきた倉敷中央病院 川瀬裕一先生、水島協同病院 吉井健司先生、よこやま内科・循環器内科 横山聖太先生にそれぞれの立場からお話を伺った。

目次

01高齢心不全患者の増加と地域での多職種連携の必要性

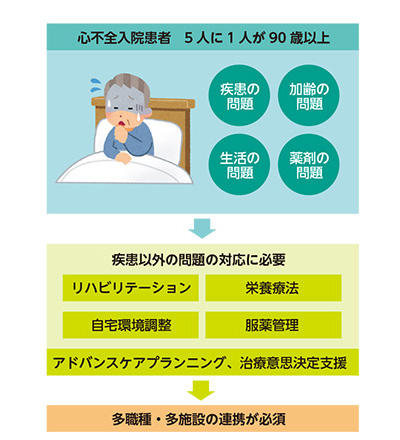

川瀬先生:当院における心不全入院患者数の年次推移を見ると、2015年以降は年間約600〜700人に達しており、2006年や2007年と比較して1.5〜2倍に増加しています。さらに、心不全入院患者の平均年齢を見ると、2015〜2018年には約79歳でしたが、2019年には約80歳、2021年には約81歳と上昇の一途をたどっています。年齢層別の割合では、90代が2015年の14.5%から2021年には20%と年々増加しており、現在、心不全入院患者の5人に1人が90歳以上という状況を迎えています。このような高齢心不全患者の増加は、当院だけではなく日本全国の医療機関で同様にみられ、対応するための診療体制作りが必要とされています。

心不全だけでも問題点は多数ありますが、さらに高齢という特性をもつ患者さんでは、多くの併存症を抱えているという「疾患の問題」とともに、フレイルやサルコペニア、意欲の低下、寝たきり、生命予後不良、本人による治療意思決定の困難さなど「加齢による問題」が特徴としてみられます。また、自力での通院ができないこともある「生活の問題」や、ポリファーマシーに陥りやすい「薬剤の問題」も特徴に挙げられます。このような疾患以外の問題点にも対応するためには、一般的な治療だけではなく、リハビリテーションや栄養療法、服薬管理、自宅環境の調整とともに、それらの必要性を判断するアドバンス・ケア・プランニングや治療意思決定支援を提供できる診療体制が必要となります。しかし、単施設での医師中心の診療ではこれらに対応できないため、地域における多施設や多職種での連携が必須となるのです(図1)。

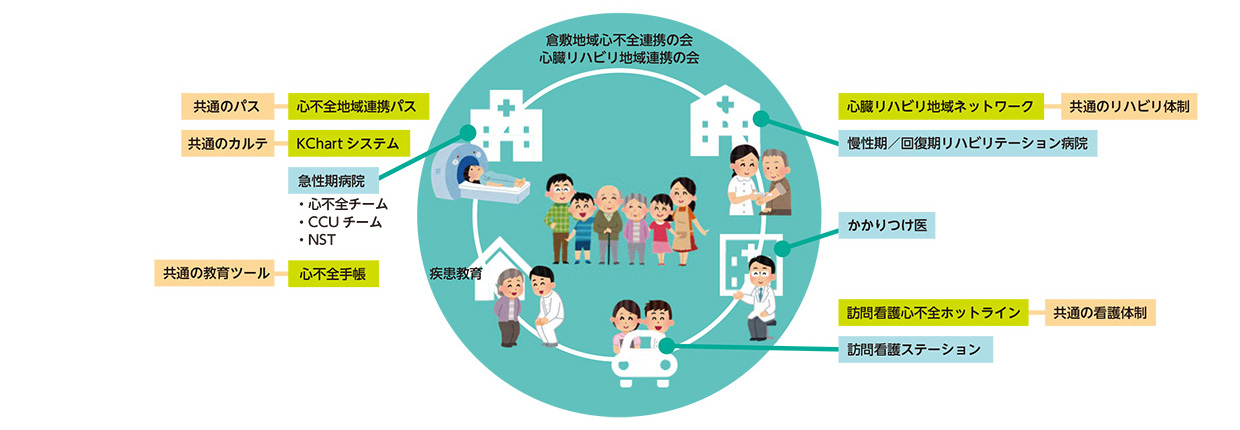

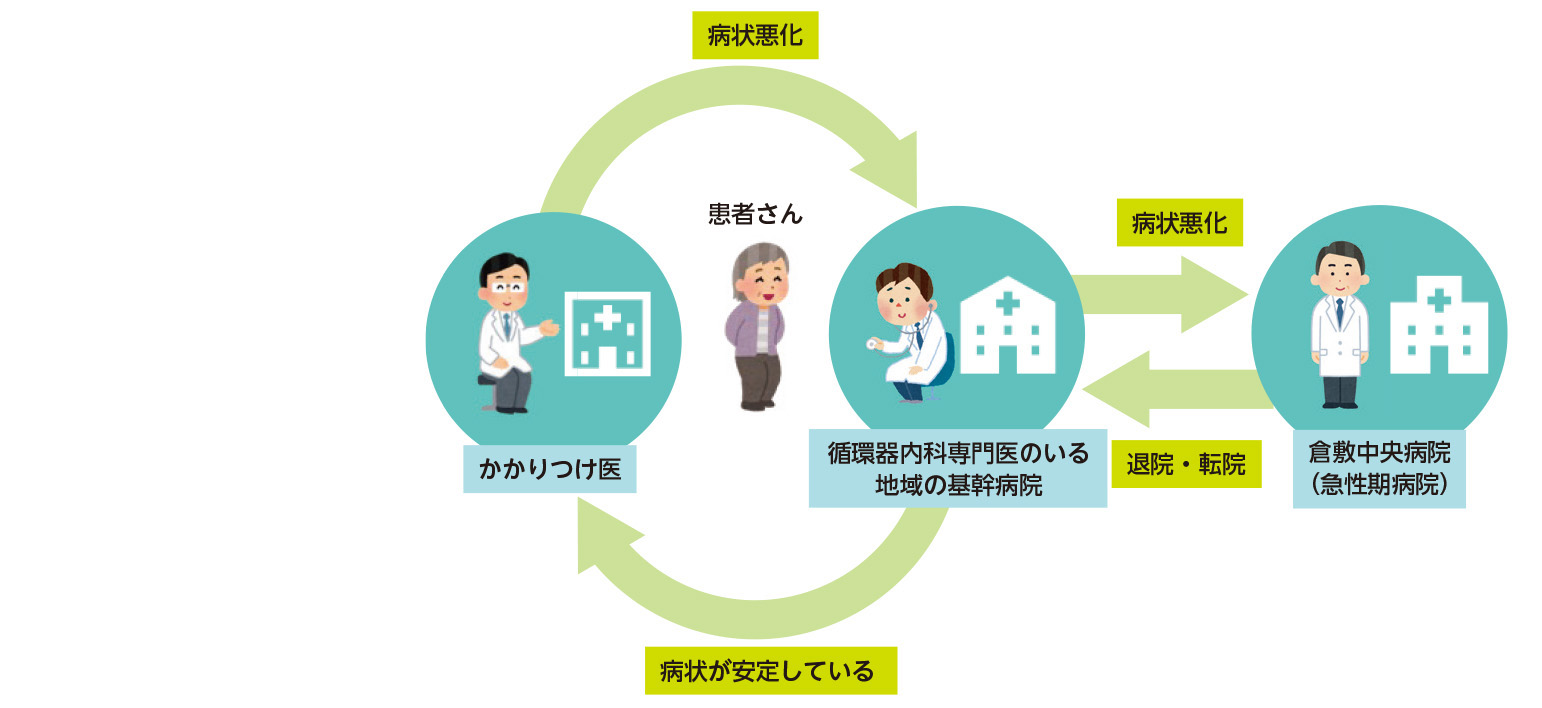

このような高齢心不全患者の増加という背景を踏まえ、私たちの倉敷地区では連携にあたって新たな組織が必要と考え、2008年に「倉敷地域心不全連携の会」が発足しました。当初は医師が主体の会でしたが、2013年に当院内の多職種チームによる心不全診療体制が構築されたことで、2013〜2015年頃にかけて院外も含めた地域全体で取り組む気運が高まり、多職種が参加する会へと発展していきました。2015年3月には、本会の理学療法士が中心となって外来心臓リハビリテーションの連携を推進する「心臓リハビリ地域連携の会」も設立されました。これらの組織設立や後ほどご紹介する「心不全手帳」などの診療ツールの作成・共有によって、地域全体を一つの病院と捉えた診療体制の構築が進められてきました(図2)。そして、最終形態として、2021年に「かかりつけ医」−「循環器内科専門医のいる基幹病院」−「急性期病院(当院)」が連携して心不全患者を診療する「3人主治医体制」の運用開始にたどり着きました。

提供:川瀬裕一先生

提供:川瀬裕一先生

02地域における多職種連携の礎となった「心不全手帳」の作成

川瀬先生:最終形態である3人主治医体制を実現するため、地域における医療機関の連携を強化するツールの作成を積み重ねてきました。

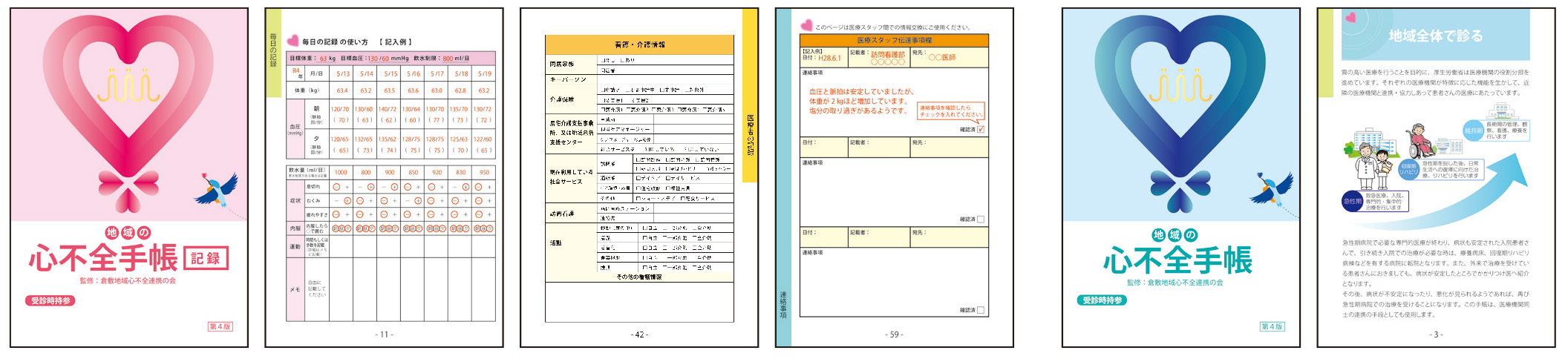

まず私たちは、独自の「心不全手帳」の作成を2015年1月に開始しました(図3)。心不全診療での患者情報の共有や患者教育が手帳作成の目的でしたが、医療従事者の心不全に対する認識を引き上げることも狙いでした。さらには、作成を通してさまざまな施設の多職種が交流し関係を深める効果も生まれました。地域の医師や看護師、理学療法士などが手帳作成の打ち合わせのために集まり、顔を合わせ、メールをやりとりするなど、医療機関や職種の垣根を越えた新たなつながりが生まれ、倉敷地域心不全連携の会への参加人数も増加していったのです。およそ8カ月に渡った制作期間のなかで、地域全体の心不全に対する認識が高まっていくのを実感しました。

また、時代背景に合わせて心不全手帳の改訂を重ねており、2022年7月に発行した第4版では、ガイドラインの変更点や新たな治療薬など心不全に関する新しい情報が盛り込まれています。

地域には心不全をはじめ循環器疾患を専門的に診療していない施設も多くあります。しかし、地域で連携した診療体制を構築するためには、非専門施設にも心不全患者を受けもってもらう必要があります。そのような施設でも、心不全手帳に目を通してもらえれば、最低限必要な知識・情報を把握できるようになっています。

川瀬裕一先生

川瀬裕一先生

吉井先生:心不全手帳の作成に参加した当院スタッフは、主体的に取り組んだからこそ、現在も当院に残って中心的な役割を果たし活躍してくれています。この取り組みのレガシーと呼んでもよいのかもしれません。また、急性期を担う倉敷中央病院から心不全患者を当院へ受け入れる際の患者教育はもちろん、スタッフ教育にも有効なので、大変ありがたいツールだと思っています。

吉井健司先生

横山先生:心不全手帳に記録してくれている患者さんは、予後が良好と感じます。手帳の内容も読み込まれているので、治療や疾患に対する理解があり、さまざまな説明をしても話が早いので助かります。一方で、記録してくれない患者さんもいるので、ここが課題ではないかと思います。

横山聖太先生

川瀬先生:心不全手帳に記録してくれない患者さんへのアプローチは重要ですね。私の外来では、すべての心不全患者に手帳を渡し、およそ8〜9割は記録してくれていますが、指導のしかた次第で記録できるようになることが多い印象をもっています。私は、体重だけや血圧だけ、あるいは週3回だけでも記入するなど最低限何かを書いてもらえるようにまずは指導しています。そして、手帳に記録できていることを褒めてあげるのが、患者さんのモチベーションを高めることになり、継続のために大切だと思います。

しかし、どんなにお願いしても記録してくれない患者さんもやはりいます。心不全手帳が使えないということは、治療コンプライアンスが不良であると考えられます。つまり、サポートする人が必要であり、何らかの介入が必要と判断できます。当院では、患者さん本人が心不全手帳を使用できない場合は、家族に記録してもらい、それが困難な場合は訪問看護師やヘルパー、デイサービスのスタッフなど介護者に記録してもらいます。具体的には、心不全手帳にメモ書きをして、患者さんの代わりとなる家族や介護者に見せるように伝えて渡します。すると、家族や介護者はメモを見て返信を書いてくれるので心不全手帳を介した情報のやり取りができるなど、工夫のしかたはいろいろあると思います。

横山先生:在宅医療の現場でも同様に、心不全手帳が職種間の交換日記のように機能していますね。曜日によって訪問する職種が、月曜日は医師、火曜日は薬剤師、水曜日は訪問看護師、木曜日はヘルパー、金曜日は訪問看護師と代わり、それぞれが記入していくことで職種間で手帳を介した情報共有ができます。

吉井先生:地域連携のなかで治療薬の処方はかかりつけ医の先生方が行い、当院は心臓リハビリテーションのみを担当することも多くあります。例えば、体重が微増したなど診療情報提供書を書くほどではないけれども、心臓リハビリテーション時に理学療法士や栄養士、薬剤師など多職種が気がついたことを心不全手帳に書いてかかりつけ医の先生方に伝えることができ、敷居の低さもこのツールの良さであると思います。

川瀬先生:記録し共有するツールとしては、市販の大学ノートなどでもかまわないと思っています。最近ならスマートフォンやタブレット端末の記録アプリもあります。患者さんの状態を把握でき、多職種がつながることができるツールであれば何でもいいと思います。

提供:川瀬裕一先生

03地域連携と患者フォロー体制の強化を実現するツール・ネットワーク

「訪問看護心不全ホットライン」によって訪問看護師から生活情報を入手

川瀬先生:地域の訪問看護ステーションとの連携のために作ったのが「訪問看護心不全ホットライン」です。訪問看護師が急性期病院の主治医に連絡するのは心理的なハードルが高く、気軽に相談ができる仕組みがほしいとの声が挙がったのがきっかけです。訪問看護師が当院地域連携室へメールを送ると、主治医をはじめ心不全チームの医師、入院スタッフ、外来スタッフへ一斉に送信される仕組みになっています。1対1のやり取りではないので、訪問看護師側の心理的ハードルが下がるとともに、当院関係者全員で情報を共有しやすくなり、問題のある対応が発生しにくくなるなどブラックボックス化を防ぐことにもつながっています。

この仕組みを介して訪問看護師から共有してもらう患者さんの生活情報は、診療に大変役立っています。2018年度のホットラインの内容を見ると、訪問看護師からの問い合わせは計105件あり相談は26件でしたが、このうち15%が受診につながり、85%はメールのやりとりで解決しました。さらに受診したうち、半数が入院となり、残り半数は外来での対応で帰宅できました。例えば、「体重が1kg増えているが受診すべきか」という相談に対して、症状の有無を確認し「特にない」とわかれば次回外来まで経過観察と判断することもでき、逆に「むくみと息切れがみられる」となれば外来受診を勧奨できます。訪問看護師から患者さんの自宅での様子を教えてもらうことで、病態悪化の早期発見や早期治療介入、不要な受診や入院の回避ができるとともに、救急搬送が必要なほど悪化する前に早期に再入院してもらうことにつながります。また、実は患者さんが服薬していないことに訪問看護師が気づいてメールが届くこともあり、治療の継続にも有用です。

患者教育とデータ収集に有益な「心不全地域連携パス」

川瀬先生:2016年9月から運用を始めたのが「心不全地域連携パス」です。心不全で当院に入院となった患者さん全例を対象に発行しています。急性期病院から基幹病院、かかりつけ医、訪問看護に至るまで地域における心不全診療体制の全体像を表しており、患者さんにとっては入院後の診療の流れを把握しやすくなったと思います。また、心不全地域連携パスのパンフレットに掲載している二次元コードから、私たちが制作した教育動画を閲覧してもらえるので患者教育にも有用です。新型コロナウイルス感染症の流行時に病院へ家族が足を運べなかったので、自宅で視聴してもらうために動画を制作しましたが、最近では、来院が負担になる働き盛りの家族のために活用することを視野に入れています。

また、パスの存在は病院の事務方にとってのメリットが大きく、パスの対象患者については、当院から転院後の入院期間や受診状況などのデータを追跡し評価できる仕組みになっています。

安心して依頼できる「心臓リハビリ地域ネットワーク」

川瀬先生:年間600〜700人という心不全入院患者さんの心臓リハビリテーションを単施設で実施することは不可能です。そこで、心臓リハビリテーションを実施している施設と連携し、地域で患者さんを受け入れてもらう仕組みとして、2015年6月に心臓リハビリ地域ネットワークが立ち上げられました。ネットワークに参加している施設であれば、心臓リハビリテーションが必要な患者さんを安心してお任せすることができます。

地域で倉敷中央病院の電子カルテを閲覧できる「KChartシステム」

川瀬先生:「KChart」は、当院の電子カルテを地域の医療機関でも閲覧できるシステムです。例えば、水島協同病院へ転院を依頼した際には、診療情報提供書に加えて、KChartで検体検査結果やバイタルサインなどより詳しい情報を先方で確認してもらうことができます。また、地域のかかりつけ医から当院へ紹介され入院した患者さんについて、その後の経過を確認してもらうことができます。現状、当院からの情報提供のみとなっており、地域の医療機関から情報を入力することはできず双方向性がない点は課題となっています。

吉井先生:受け入れを依頼した患者さんの経過が詳細にわかるのは大変ありがたく思っています。患者情報のうち画像検査結果を閲覧できる点も有用です。倉敷中央病院へ患者さんを紹介しやすくなったと感じています。

横山先生:双方向性ではない点は課題ですが、地域の医療機関で内服歴を確認できるだけでも大きな利点と思っています。倉敷中央病院へ紹介し入院となった際に処方が変更されても、変更内容を確認できるので、退院後の受け入れ時に助かります。

043人主治医体制における各医療機関の役割

川瀬先生:私が所属する倉敷中央病院は、高度専門医療を提供する急性期病院の機能をもち、岡山県南西部から広島県東部に至る広域を医療圏とするため、遠方から来院される患者さんも多くいます。心不全診療においては、急性期での救命の役割とともに、現時点では入院後に患者さんの疾患教育や診療体制を築くスタート地点の役割を担っています。

「かかりつけ医」−「循環器内科専門医のいる基幹病院」−「急性期病院(当院)」の連携からなる3人主治医体制(図4)では、現在、倉敷地区の基幹病院15施設と協力体制を築いています。当院から水島協同病院のような循環器専門医がいる基幹病院へ心不全患者さんを紹介し、病状が落ち着いたら、非専門医のかかりつけ医へ患者さんを紹介して管理してもらう仕組みです。

3人主治医体制におけるかかりつけ医は非専門医を想定しているため、循環器内科専門医の横山先生の施設は、基幹病院とかかりつけ医の中間に位置する役割を担っているイメージです。循環器内科専門医療を提供できるよこやま内科・循環器内科には、当院からもダイレクトに患者さんを戻しています。

吉井先生:水島協同病院は、水島地区において二次救急医療を担う地域密着型の病院です。当院には現在、ICUはなく、急性期治療は倉敷中央病院に対応をお願いしています。当院の循環器内科医は現在、私1人ですが、倉敷中央病院という存在があるから循環器診療を継続できていると実感しています。急性期を担う倉敷中央病院が満床になって心不全患者を受け入れられなくなると地域全体の医療体制が崩壊します。そこで、当院が担える役割としては、倉敷中央病院からより早い段階で心不全患者を受け入れることが挙げられます。さらに、手術は倉敷中央病院で実施し、術前と術後の周術期における心臓リハビリテーションを当院で実施することも重要な役割であると思っています。倉敷中央病院をICUとするならば、当院は一般病棟に当たるような役割分担を意識しています。

川瀬先生:高齢者にとって周術期心臓リハビリテーションの意義は大きいと思います。例えば、手術室に空きがなくカテーテル治療の実施まで待機期間が3〜4週間に及ぶことがありますが、自宅での療養・安静を促すと高齢者は歩行能力が低下してしまうでしょう。そこで、水島協同病院で周術期心臓リハビリテーションを続けながら治療を待ってもらうことで、当院診察時よりも良好な状態で戻ってきて治療に望んでもらうことができ、治療後も心臓リハビリテーションをスムーズに継続できます。

横山先生:よこやま内科・循環器内科は、水島協同病院の近隣に位置し、0歳から100歳まで幅広い年齢層を均等に診療しており、高齢者が中心の一般的な病院よりも若年層を診る機会があります。若い方は、健診異常を指摘されても受診せずに放置していることが少なくありません。風邪や体調不良を主訴に当院を受診した際に、健診異常がないか問診して初めて、高血圧や心房細動などを指摘されていたと判明することがあり、そこから信頼関係を構築して治療のスタートにつながる患者さんもいます。当院への受診をきっかけにして、必要な検査や治療などに合わせて倉敷中央病院や水島協同病院へ紹介し、早期発見・治療につなげる流れを築いています。特に診断がつかないときなどは、距離的にも近くにある水島協同病院へ相談させてもらい大変助かっています。

吉井先生:横山先生の仰るように、関係を構築できているかかりつけ医の先生方からは、胸痛や不定愁訴といった診断がつかない患者さんの相談があり、倉敷中央病院へ行く前に当院でワンクッション置くケースが増えてきたと感じています。

当院としては、地域のかかりつけ医の先生方とのさらなる関係構築が今後の課題であると考えています。かかりつけ医の先生方から倉敷中央病院へ紹介された心不全患者さんのなかには、実際は当院で対応できた患者さんもいると思います。かかりつけ医の先生方からまずは当院へ紹介してもらうためには、倉敷中央病院と同じ心不全診療のプロトコールに則って診ることができるようになる必要があります。それが今後の課題であり、私たちが果たすべき役割であると思っています。

川瀬先生:かかりつけ医の先生方にお願いしたいのは、心不全の精査や評価は行わなくて問題ありませんので、症状やBNP値の測定など定期的な管理を担ってもらい、早めに変化に気づいて近隣の循環器内科専門医の先生方へ相談してもらえると大変ありがたいと思っています。急性増悪による入院を地域全員の力で防いでいきたいと考えており、かかりつけ医の先生方が最も早く変化に気づいてもらえる存在だと思っています。

また、当院への紹介は、かかりつけ医の先生方よりも患者さんの心理的ハードルが高く、「倉敷中央病院まで行くのはちょっと遠慮したい」という患者さんの声が多いと聞きます。そのようなときこそ、かかりつけ医の先生方には、地域の基幹病院にいる循環器内科専門医の先生方を活用してほしいと思っています。かかりつけ医の先生方と地域の循環器内科専門医の先生方の相談や紹介をしやすい関係性の構築は重要です。

提供:川瀬裕一先生

05心不全地域連携の実際〜事例紹介〜

横山先生:当院から水島協同病院へCT検査などを依頼しそこから倉敷中央病院へ紹介するケースはもちろん、倉敷中央病院へ直接紹介するケースもあります。最近も、慢性心不全と慢性腎症のために当院かかりつけの高齢患者さんを倉敷中央病院に直接、救急搬送しました。急遽、体調不良を訴えて当院を受診されたところ、脈拍数20回/分と著しい徐脈でした。日頃、畑作業をしている方でもあり、集中治療の適応となりそうだったため、倉敷中央病院へ電話で相談したところ、夕方でしたが快く受け入れてもらい、救急車に私も同乗して搬送し、ICUでの治療につなげることができました。普段から顔の見える関係で良い連携を築いておくことの重要性を認識する機会になりました。

川瀬先生:その他、特殊なケースですが、当院が満床になった際に病床を空けるために、症状が比較的重度ではない患者さんを水島協同病院で受け入れてもらうこともあります。

06地域連携・多職種連携の影響・評価

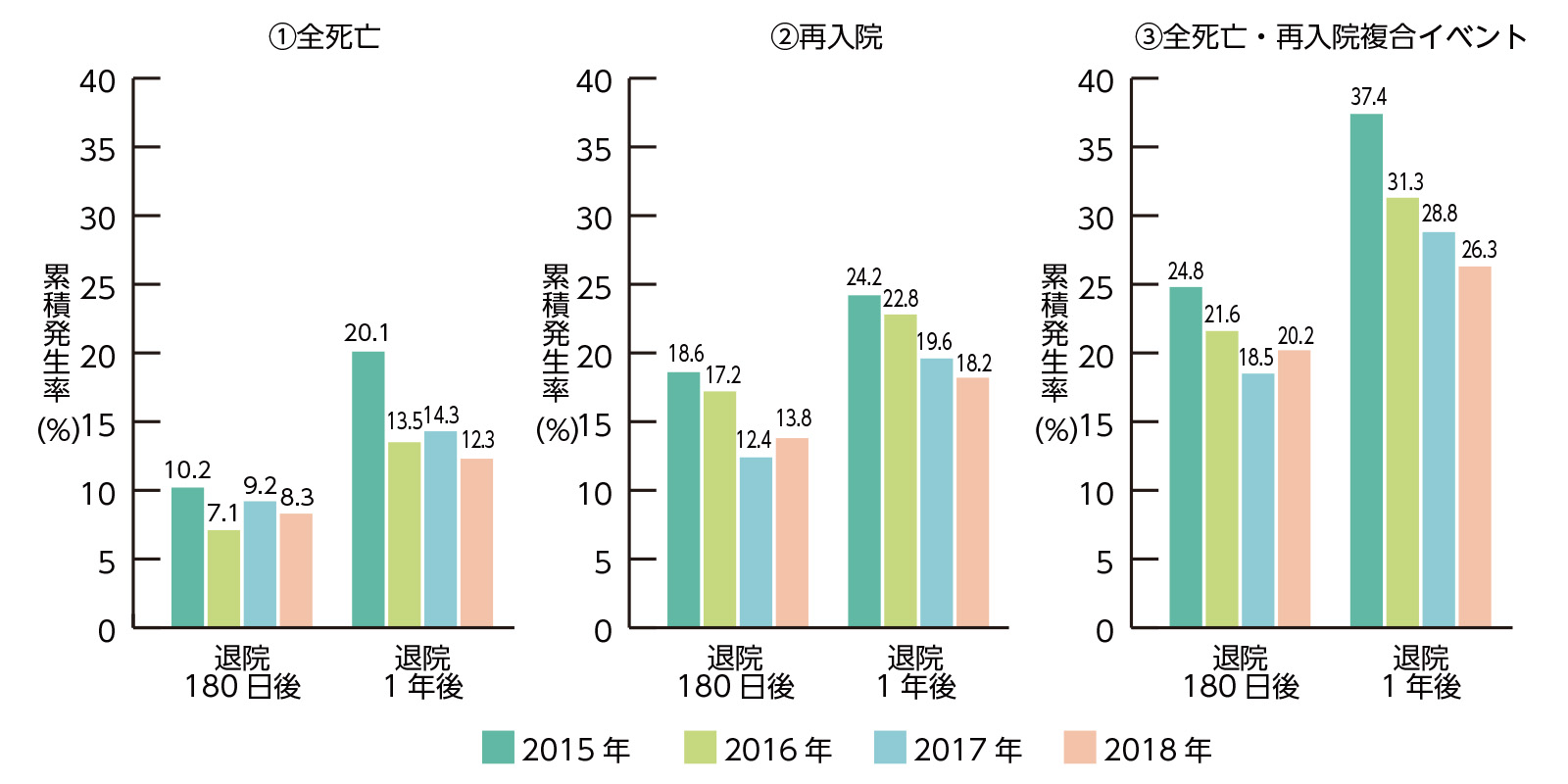

川瀬先生:当院内や地域での多職種による心不全診療体制の構築が始まった2015年以降、当院を退院した心不全患者の予後改善の傾向がみられ(図5)、この取り組みを始めてよかったと思っています。

また、実務的には、当院入院中に心不全教育が十分に行き届かなくても、連携施設では同じツールで指導しているので転院してからも教育を継続してもらえるのは大変ありがたく、連携の恩恵を感じています。

吉井先生:心不全手帳という共通ツールの存在が、患者さんの教育や管理を容易にし、予後改善に貢献していると実感しています。

今日も、地域のかかりつけ医の先生方から、BNP高値の心不全疑いで90歳の患者さんが当院へ紹介されてきたのですが、心エコー検査後に付き添いの家族へ心不全手帳を渡しました。保健師から心不全手帳を用いて詳細を説明してもらったところ、家族の満足度が高く、その後、かかりつけ医の先生方のもとへ返すことができました。この心不全手帳があるから連携が成り立っていると感じています。

【対象・方法】2015年2月から2018年12月までに倉敷中央病院へ急性心不全のために入院し退院した患者さん(n=1,977人)を対象に、入院年ごとに分け、経時的な臨床転帰を追跡。【限界】観察研究のため固有のバイアスがかかりやすい。単一施設の研究のため他の病院のレジストリの結果と比較できない。退院後の転帰の改善は、評価していない患者特性に影響された可能性がある。

文献1を参考に作成。

07倉敷地区における心不全地域連携の今後の展望

ICTツール活用による地域連携の効率化

川瀬先生:私たちは、さまざまな取り組みを通して地域連携を進めてきましたが、連携には人手や労力が大変かかるのも事実です。そこで、継続的・恒久的に連携に取り組むためには簡易化・効率化が欠かせないと考え、ICTツールの活用を進めてきました。当院ではSCSKと開発した業務効率化ツールDr2GOを導入し、多職種間で患者情報をタイムリーに共有し、チャット形式によるコミュニケーションを図るなど、院内外のさまざまな場面で活用しています。地域での活用例としては、転院調整の場面において、従来のFAXなどではなく、当院と転院依頼先施設のソーシャルワーカー同士がチャットで連絡を手軽に取り合い、効率的に連携して転院を進めています。

かかりつけ医との連携による「入院前の発見」

川瀬先生:これから最も力を入れていきたいのが、先ほども話題に挙がった地域のかかりつけ医との連携です。これまでは当院と基幹病院の病病連携が主でしたが、地域の基幹病院とかかりつけ医が連携する仕組み作りが大事であると考えています。

心不全診療のフェーズとして「入院前の発見」、「早期介入」、「入院後の再入院予防」がありますが、特に「入院前の発見」について地域と連携して取り組みを進めているところです。この「入院前の発見」に注力するのは、心不全入院の5人に1人を占めるまで増加した90歳以上の患者さんに対して、イベントが発生した入院時に治療をスタートするのではなく、「入院させない」ことが重要であると考えたからです。そのためには、心不全のスクリーニングや患者紹介の基準作りが重要になります。現在、玉島地区と水島地区において、地域の先生方と共同でBNP値やNT-proBNP値、症状などに基づいたスクリーニングや紹介基準の作成を進めています。

吉井先生:川瀬先生が仰るように、すでにイベントが発生した患者さんにしか介入できていないという現実を前に、いかに発生前に介入できるかと考えていたところ、この仕組みを提案していただきました。当院のような地域密着型の病院や循環器専門クリニックにおいて、心不全のステージBやステージC初期の患者さんを入院させずに管理できるのかが試される重要な機会だと思っています。心不全の検査や疾患教育、増量などの薬剤調整は当院にできる役割だと考えていますが、どれだけの貢献ができるのか、緊張もしています。

横山先生:お二人の先生方が仰った通りで、未然に防げる入院がとても多いと思います。私は開業後の現在も、救急搬送数が非常に多い近隣の関連病院(水島中央病院)で救急当直を定期的に継続しておりますが、心不全疑いの受診や救急搬送の多さを実感しています。ここで受け入れを断ったら、水島協同病院や倉敷中央病院へ搬送されるのだろうと思い、なるべく断らずに対応していますが、その日を頑張っても根本的な解決にはなりません。地域全体として医療をサステナブルに提供し、若手医師に救急で無理な労働を強いないためにも、この仕組みが機能するようになれば未然に防げる入院を減らせると思っています。

川瀬先生:外来のもっと早い段階で介入できる機会があったのではないかという患者さんは本当に多いと思います。高齢者の心不全は、寿命や体力を考えると入院してからの介入ではなく、未然に防ぐことが重要だと強く感じています。

それから、もう一つ、患者教育あるいは一般市民教育も重要であると考えています。地域のかかりつけ医や基幹病院での患者教育に加えて、一般市民教育や市民検診などの一次予防の機会を作ることは、将来の心不全を未然に防ぐことにつながります。その実現は大変な取り組みになると予想されますが、それでも考えていきたいと思っています。

<参考文献>

- 1) Kawase Y, et al. : Heart Vessels, 2022, 37(12) : 2014-2028.

(取材日:2024年12月3日 取材場所:倉敷ロイヤルアートホテル)